|

Più che altro di corsa.

Mi chiedo cosa dire. Sposto libri e problemi, avanzo tra i pezzi che stiamo facendo e i post che ho in bozza, mi fermo su una vecchia foto ceramica e sassi calcare bianco su smalto nero, il post è fatto, buonasera a tutti.

0 Comments

E' un oggetto piccolo diciamolo, quasi insignificante, eppure... si, piccolo lo è ma si porta appresso tanti significati, almeno per un appassionato di ceramica. Lo abbiamo comprato in un negozietto di Tokyo, trovato per caso nel quartiere di Yanaka, il negozietto vende solo prodotti realizzati a Onta e già qui si apre un capitolo, legato al luogo: Onta e a quel movimento,il mingei, che prima o poi dovrò affrontare; il manico ci ha colpiti, e in generale la foggia di tipo occidentale, è raro che la ceramica funzionale orientale abbia il manico, e tra i pezzi esposti, quasi tutti dalle forme tipiche giapponesi, c'erano qua e là pezzi come questo, chiediamo e il tipo del negozio ci spiega che l'uso del manico fu introdotto a Onta da Bernard Leach, e spunta la figura di Leach, che pure è legata strettamente al movimento mingei, ecco, come un'umile brocchetta abbia molto da raccontare. Spero, nel prossimo futuro, pur con la consueta superficialità, di poter svolgere un filo che raccordi alcuni dei fatti, delle persone e dei luoghi che si intravedono, racchiusi in una piccola forma di ceramica. La signora M. ci ha chiesto un set di ciotole da usare per servire pasta e zuppe.

In Giappone si usano dei ciotoloni piuttosto capienti per il ramen, la soba, insomma, per la loro pasta; si chiamano don'buri. La signora M. è giapponese. Quindi abbiamo pensato di preparare due pezzi di forma diversa, fatti con argille diverse e rivestiti in modo del tutto differente; così potrà scegliere, la signora M. la combinazione che preferisce. Si tratta di una piccola cortesia che facciamo volentieri a M. per l'affetto con cui ha sempre sostenuto il nostro lavoro. Qui le ciotole tornite appena rifinite, poi si tratterà di decidere se e quale ingobbiare, infine penseremo agli smalti. Il diametro della bocca è di circa 20 cm Al raggiungimento dell’ultimo passaggio della cottura, lo smalto è nella fase della piena fluidità e mobilità. Diversamente dall’argilla del corpo, fonde completamente e tutti gli ossidi si muovono quasi liberamente preparando la disposizione con una parvenza dell’ordine da assumere in fase di congelamento. In questo momento l’interazione tra corpo argilloso e smalto accelera formando un piano di interfaccia tra le due parti.

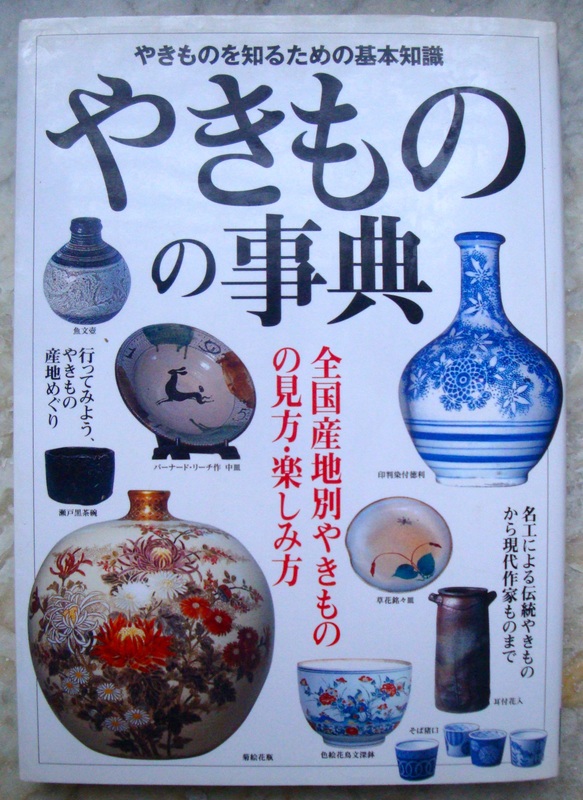

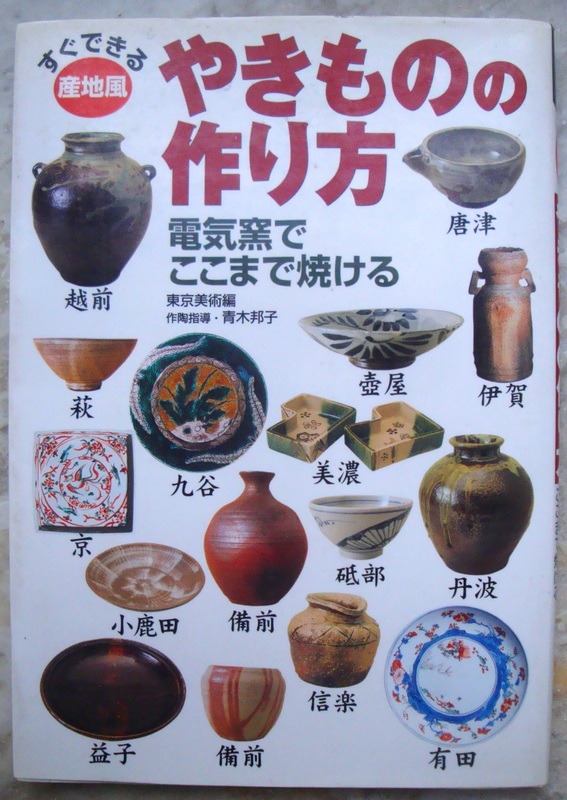

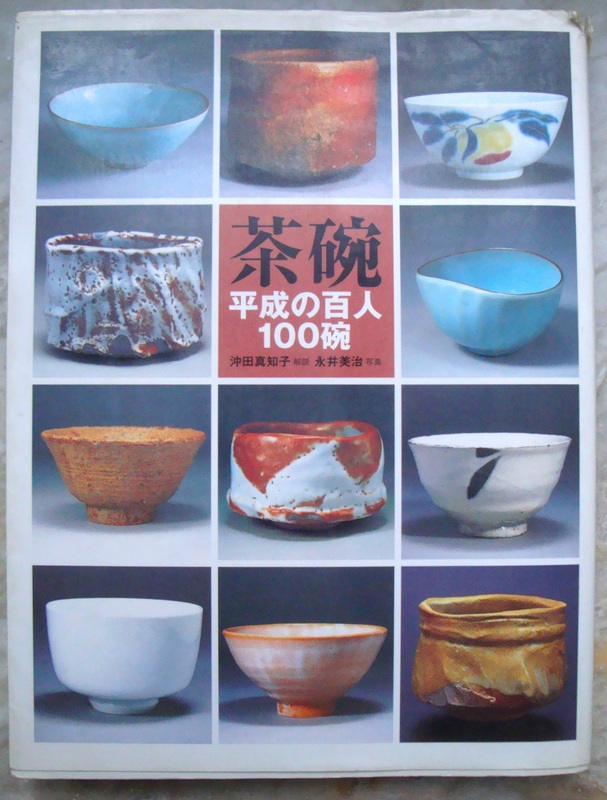

La chimica dello smalto e del corpo argilloso, la temperatura di maturazione e la durata di questa fase della cottura determinano la consistenza di questo piano di transizione. Nel grès ad esempio, cotto oltre i 1200°C il piano di transizione ha una consistenza molto maggiore di quella della terracotta tradizionale che viene cotta sotto i 1000°C. E' un fatto di cui ci si può facilmente rendere conto osservando stoviglie di terracotta che sono state maneggiate e utilizzate come normali stoviglie, quasi sempre presentano scrostature dello smalto sui bordi; normalmente ciò non accade col gres (tanto meno con la porcellana). Il grès, come tutti i prodotti ceramici, si può incrinare o rompere a causa di colpi, ma questo è un altro paio di maniche. La differenza tra i due materiali è proprio nella diversa consistenza dell'interfaccia argilla del corpo/smalto. Il grès, infatti, vetrifica ad un grado maggiore della terracotta e quindi si trova nelle condizioni di poter interagire con lo smalto in miniera molto più profonda; diciamo che c'è uno scambio di ossidi maggiore e, di conseguenza, lo spessore dell'area di interfaccia è più consistente di quanto non accada nella terracotta. Tornando agli smalti, la tensione superficiale e la fluidità ne determinano la capacità di distendersi sulla superficie coprendo piccole aree scoperte e la capacità di lasciar passare attraverso la forma fusa le bolle gassose provenienti dall’argilla del corpo. E' evidente che il fattore temporale è determinate anche qui; una maggiore durata della fase in cui lo smalto si trova allo stato fuso ne migliora l'omogeneità e aiuta a sviluppare una migliore interfaccia con il corpo. Il raffreddamento è parte integrante del processo di cottura dal momento che è in questa fase che si genera lo smalto così come lo vediamo. Mentre il corpo dell’argilla si struttura durante la salita della temperatura, è all’inizio del raffreddamento che si cementa questa nuova forma della materia. Nel caso più semplice il pezzo si raffredda, lo smalto solidifica come vetro ed è pronto. Ricordiamo, infatti che il vetro, dal punto di vista fisico, è un liquido a viscosità elevatissima e infatti non presenta alcuna struttura cristallina. Tuttavia, spesso avviene la formazione di cristalli ad un grado tanto più elevato quanto più il raffreddamento è lento, in funzione, ovviamente, della composizione chimica dello smalto che può incoraggiare più o meno l'innesco dei nuclei intorno ai quali crescono i cristalli. La crescita si manifesta proprio intorno alle temperature di congelamento che possono essere più basse di quanto si possa pensare. Alcuni smalti da gres possono assumere centinaia di configurazioni e la cristallizzazione continua fino all’arresto della mobilità delle molecole. Questo significa che bisogna avere la corretta consapevolezza del processo per essere in grado di intervenire nel caso di cristallizzazione non voluta (devetrificazione) modificando la composizione dello smalto (ad esempio aumentando l’allumina) oppure accelerando il raffreddamento nella fase critica. Mi rendo conto che quest'ultima parte richiede qualche approfondimento; la frase "spesso avviene la formazione di cristalli ... in funzione ... della composizione chimica dello smalto che può incoraggiare più o meno l'innesco dei nuclei intorno ai quali crescono i cristalli" apre immediatamente un quesito: quali sono le caratteristiche che favoriscono la formazione dei cristalli negli smalti? ecco, credo di dover approfondire la cosa per poterne parlare; pur con la consueta superficialità, ovviamente. Ora che per i testi giapponesi ho trovato questo metodo: inserire direttamente la foto della copertina in bibliografia, vado a recuperare quelli che avevamo già in biblioteca. Di fatto una sorta di manuale, un excursus sulla storia della ceramica giapponese, dalle prime produzioni di epoca Jomon fino ad oggi. Diciamo che c'è l'essenziale. Qui si presentano le modalità per riprodurre, con un forno elettrico, i classici della ceramica giapponese, sia smaltati, ad esempio l'oribe e il tenmoku, che non smaltati come il bizen e lo shigaraki sia, infine, le porcellane con le loro caratteristiche decorazioni. E' un testo interessante, purtroppo fa riferimento a prodotti commerciali, argille e smalti, che non sono reperibili qui in Italia e dei quali, peraltro, fornisce poche indicazioni sulla composizione.. Resta, comunque, un riferimento interessante per le spiegazioni dettagliate sulle modalità di realizzazione. Cento ciotole (da cerimonia del te) di cento importanti ceramisti rappresentativi dei principali centri di produzione del Giappone;

il testo è un po' datato, avrà una decina d'anni, nel frattempo ne sono usciti di più aggiornati, ma non smettiamo di sfogliarlo e mano a mano che impariamo cose nuove ci sembra di scoprire e capire meglio la produzione presentata qui. Saggio di Tanizaki Junichiro, pubblicato in Giappone nel 1935,

sulla civiltà, sui gusti e la sensibilità del suo paese in contrapposizione con quelli occidentali. Dalla fine del XIX secolo il Giappone si è aperto all'esterno assimilando in pochi decenni la cultura occidentale in parte assorbendola nella propria, in parte "dimenticando" i propri usi e costumi. Negli anni in cui Tanizaki compie la sua riflessione, questa profonda rivoluzione culturale era ancora in atto, oggi direi che la sintesi è in buona parte compiuta e l'evoluzione di quel paese non può più prescindere da quanto ha assorbito dall'occidente così come da quanto ha elaborato nei secoli precedenti. Nei fatti, quindi, il libro è un po' datato eppure la riflessione su un approccio diverso alla materia, alla luce, alla percezione dell'ambiente che ci circonda è ancora valida e anche se non si parla nello specifico di ceramica, quanto piuttosto dell'estetica della vita quotidiana: di oggetti come la carta o gli arredi, di architettura, di illuminazione di luoghi pubblici e privati, è comunque interessante, anche per gli appassionati di ceramica, per gli spunti che offre alla comprensione del gusto giapponese, non tanto dal punto di vista dell'artigiano, quanto da quello di chi utilizza gli oggetti di vita quotidiana. Il titolo originale dell'opera si traduce letteralmente come Elogio dell'ombra, con questo titolo è già stato pubblicato in Italia un testo di Borges e pertanto l'editore ha dovuto adattarsi, lo dico perché il titolo originale è decisamente più illuminante sui contenuti. Junichiro Tanizaki Libro d'ombra Tascabili Bombiani mi guardo intorno

occhi bassi sul tavolato del patio qualche cosa mi dice che questa parte della casa sta diventando fuori sono sensazioni impercettibili ma piuttosto chiare quando entro dentro chiudo la porta a vetri dietro di me e sono dentro, appunto; succede così a settembre, si materializza il confine tra il dentro e il fuori, è il segnale che bisogna iniziare il raccolto: una foglia arrossata da riporre tra le pagine del quaderno, una foto nuova per il desktop, cose così, che poi servono quando arriva la pioggia La silice si può presentare in natura con diversi abiti cristallini detti fasi;

quindi, può assumere strutture cristalline differenti in funzione delle condizioni esterne (temperatura, pressione, durata del raffreddamento); la possibilità di cristallizare con diverse strutture si chiama polimorfismo; il composto SiO2, noto come silice, presenta ben 22 differenti fasi di cristallizzazione; la fase principale, la più diffusa in natura, è il quarzo, presente in abbondanza nelle rocce magmatiche acide (cioè ricche di silice), sia intrusive che effusive; poi vi sono le strutture della Tridimite e della Cristobalite che pure sono stabili a pressione atmosferica; infine la silice può trovarsi in fase non cristallina, presentando struttura amorfa tipica del vetro. Il passaggio da una fase all’altra è detto “conversione della silice”. La materia non deve necessariamente essere fusa per cambiare fase (tranne che per produrre il vetro, ovviamente). Per il cambio di fase è necessario solo un’elevata temperatura che fa aumentare la mobilità delle molecole assieme ad un adeguato intervallo di tempo e, in alcuni casi, elevate pressioni. Ognuna delle precedenti fasi cristalline ha due o più forme (alfa e beta, beta uno, ecc.); il quarzo presenta due forme: quarzo-α e quarzo-β, partendo dal magna in fase di raffreddamento, il quarzo inizialmente cristallizza nella forma quarzo-β, stabile a più alta temperatura; non appena la temperatura scende al di sotto dei 573°C, limite di stabilità tra le forme alfa e beta a pressione ambiente, avviene la trasformazione di tutto il quarzo-β in quarzo-α; questa trasformazione è reversibile e, perciò, il cambio che avviene durante il riscaldamento avviene in senso inverso durante il raffreddamento; queste variazioni sono dette “inversione del quarzo” e ad esse, purtroppo, sono spesso associate repentine variazioni del volume. In generale sono due le inversioni importanti, che bisogna conoscere a causa delle variazioni volumetriche che comportano durante il riscaldamento ed il raffreddamento: la prima è l'inversione del quarzo di cui sopra tra la forma alfa e la forma beta ed avviene, come detto, piuttosto rapidamente a 573°C provocando una leggera espansione, circa 1%, del reticolo cristallino; la seconda è l’inversione della cristobalite che avviene ai 226°C, ed è leggermente peggiore della precedente perché produce una repentina variazione del volume di circa il 2,5%. Comunque, mentre tutte le argille hanno una certa quantità di quarzo, non è vero altrettanto per la cristobalite e se non ce n'è nel corpo dell’argilla non ha senso parlare della sua inversione. La cristobalite si forma naturalmente e lentamente durante il raffreddamento a partire da cono 3 (conversione della silice) e si forma meglio se viene aggiunta in forma pura nell’argilla in modo da “seminare i cristalli” o in presenza di catalizzatori (es. il talco nella terraglia). E' chiaro, allora, che ci si deve preoccupare dell'inversione della cristobalite soprattutto per corpi argillosi che hanno già subito cotture ad alta temperatura (oltre cono 3); situazione piuttosto rara. Come già notato, le singole particelle di quarzo nell’argilla virano dalla forma alfa a quella beta e tornano indietro rispettivamente durante il riscaldamento e poi durante il raffreddamento alla temperatura di 573°C. È importante comprendere che questo passaggio fisico riguarda solo i singoli cristalli di quarzo e non tutto il corpo dell’argilla e nemmeno di tutto il silicio in esso contenuto. I problemi maggiori possono sorgere quando la matrice argillosa si presenta come solida massa vetrosa intorno ad ogni cristallo di quarzo; il rapido cambio di volume di quest’ultimo, infatti, può facilmente essere causa di micro-fratture che si irradiano da essa. Dal momento che il quarzo può formare lo scheletro dell’intera struttura, le onde della variazione possono manifestarsi attraverso tutto il pezzo facendo estendere le micro fratture in fratture maggiori. In conclusione, l'inversione del quarzo non è molto preoccupante nel primo fuoco, sia durante il riscaldamento o che durante il raffreddamento dei biscotti; in entrambi i casi, infatti, la porosità dell’argilla compensa le modeste variazioni di volume. Tuttavia, bisogna fare attenzione al secondo fuoco: una certa attenzione nelle terraglie; molta attenzione nel gres; veramente molta attenzione nella porcellana. Bisogna stare attenti alle eccessive quantità di polvere di quarzo nei corpi di argilla densi che non vetrificano completamente durante la cottura. In questi casi il quarzo non si dissolve per l’azione del fondente ma resta parte di una matrice non omogenea. Se possibile, è meglio utilizzare la polvere di quarzo più raffinata disponibile per ridurre il problema delle fratture in fase di raffreddamento. Questo post è stato brutto da scrivere, figuriamoci da leggere... |

AutoriVesuvioLab Archivio

Ottobre 2023

Categorie

Tutti

|

Feed RSS

Feed RSS