|

Ora partiamo

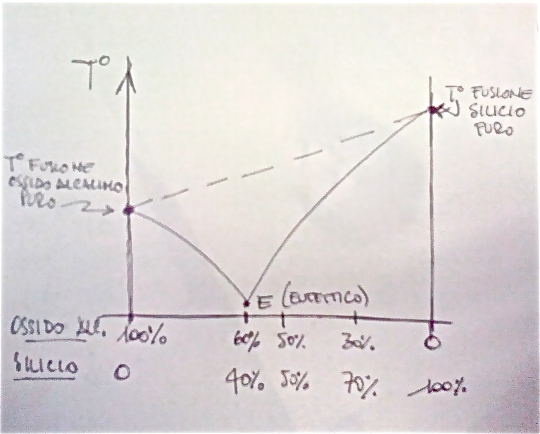

naturalmente, trovandoci da quelle parti cercheremo di incontrare qualche ceramista un laboratorio un forno, vediamo spero di cavarmela con l'app così pubblichiamo qualcosa strada facendo Parlando della sinterizzazione ho accennato al fatto che alcuni dei componenti secondari dell'impasto argilloso iniziano a fondere durante questa fase della cottura. La fusione, di cui ho iniziato a parlare, avviene secondo due meccanismi: - formazione di miscele eutettiche, argomento di questo post, e - decomposizione, di cui ho già detto nel post precedente; entrambi i meccanismi possono riguardare sia il corpo che lo smalto e, quindi, li ritroviamo nel primo fuoco, nel secondo fuoco e, ovviamente, nella monocottura. Dunque, la miscela eutettica: miscuglio di due o più sostanze che presenta un punto di fusione o di solidificazione (temperatura eutettica) più basso di quello dei singoli componenti. (da cui il nome che deriva dal greco e significa "facile da fondere"). Un tipico esempio è la miscela di ghiaccio e sale (H2O allo stato solido e NaCl), il ghiaccio fonde a 0°C, il sale a 804°C, mentre la loro miscela eutettica fonde a -21,3°C ecco perché si usa il sale per eliminare il ghiaccio sulle strade (certo se la temperatura atmosferica scende sotto i -24,3°C allora non serve più nemmeno il sale). Passando al caso di elementi più interessanti per il ceramista si possono prendere in considerazione l’allumina e il silicio: queste sono considerate sostanze refrattarie, presentano una temperatura di fusione rispettivamente di 2050°C e 1710°C, infatti vengono introdotti negli impasti argillosi e negli smalti anche per innalzarne la temperatura di fusione, i due elementi, però, insieme si comportano da fondenti l’uno con l’altro; sul piano intuitivo, infatti, si potrebbe pensare che una miscela silicio/allumina al 50/50 abbia un punto di fusione ad una temperatura intermedia tra le temperature dei due singoli componenti (quindi a metà strada tra i 2050° e i 1710°C); in realtà non è così, la miscela silicio/allumina al 50/50 fonde a 1750°C; variando le percentuali della miscela si può trovare ila temperatura minima di fusione (temperatura eutettica); nel caso di questi due elementi la miscela eutettica è composta dal 90% di silicio e dal restante 10% di allumina ed ha una temperatura di fusione di 1545°C, quindi, ben più basso della temperatura di fusione dei singoli elementi componenti. Negli impasti argillosi, così come negli smalti, la miscela eutettica non si riduce al semplice effetto tra due ossidi ma nella reciproca azione fra tutti gli ossidi presenti, sia quelli introdotti nell'impasto iniziale (ad esempio il silicio in forma di quarzo o l'ossido di calcio in forma di carbonato di calcio) che quelli prodotti dalla decomposizione di cui al precedente post, mano a mano che la temperatura sale inizia a fondere una prima miscela eutettica, quella formata dalla coppia di sostanze che, insieme, hanno la temperatura di fusione più bassa, questo inizia una reazione a catena alimentata dal fuso che scorre producendo altre combinazioni o ossidi con cui produrre eutettici sempre più complessi. Nel grafico sotto è illustrato un caso tanto semplice quanto rilevante per un ceramista,: gli ossidi alcalini (es. sodio e potassio) svolgono una forte azione sul silicio e, nella pratica, li usiamo proprio nella loro qualità di fondenti sull’estremità a destra c’è la temperatura di fusione del silicio puro (100% Si);

scorrendo il grafico verso sinistra cala la percentuale di silicio ed aumenta quella di un generico ossido alcalino, fino ad arrivare all’estremità a sinistra dove il silicio è pari alo 0% e l’ossido alcalino è al 100%; le temperature sono indicate sugli assi verticali (ascisse); come detto all’inizio, riguardo all’esempio della miscela silicio/allumina, anche in questo caso, la temperatura di fusione di una qualsiasi miscela silicio/ossido alcalino non è il punto corrispondente sulla linea retta che congiunge le temperature di fusione dei due elementi puri (linea tratteggiata sul grafico); in realtà la temperatura di fusione della generica miscela si muove, al variare delle percentuali della miscela, lungo la doppia linea curva (sotto la linea retta tratteggiata); il punto di fusione con temperatura più bassa si riscontra, ad esempio, per la generica miscela con il silicio al 60% e l'ossido alcalino al 40%; è importante notare quello che accade sul lato sinistro, partendo dall’ossido alcalino puro, il grafico fa vedere che aggiungendo silicio (un materiale altamente refrattario) la temperatura di fusione anziché aumentare si riduce, fino al raggiungimento della miscela eutettica, in questa parte del grafico il silicio si comporta addirittura come un fondente! Di questa proprietà, forse in maniera inconsapevole o, chissà, in piena coscienza, si accorsero gli antichi ceramisti cinesi quando capirono che la roccia calcarea o la cenere di legna, a temperature superiori ai 1180° - 1200°C reagivano con gli allumino-silicati contenuti nelle argille producendo patine vetrose, così nacquero i primi smalti, oggi sappiamo che la roccia calcarea e la cenere di legna sono fonti di calcio di fatto si stratta di una applicazione di micela autettica perché, preso singolarmente, ognuno dei componenti (silicio, allumina e calcio) ha una temperatura di fusione ben più alta di 1200°C; di silicio e allumina ho già detto sopra, l'ossido di calcio fonde a 2580°C. (sul passaggio da carbonato di calcio a ossido di calcio ho già detto nel precedente post sulla decomposizione) Parlando della sinterizzazione ho accennato al fatto che alcuni dei componenti secondari dell'impasto argilloso iniziano a fondere durante questa fase della cottura.

La fusione, di cui iniziamo a parlare, avviene secondo due meccanismi: - formazione di miscele eutettiche, di cui parlerò in seguito, e - decomposizione, che invece è l'argomento di questo post; tutti e due i meccanismi di fusione possono riguardare sia l'impasto argiloso che lo smalto e li ritroviamo, quindi, nel primo fuoco, nel secondo fuoco e, ovviamente, nella monocottura. Quindi la decomposizione: in realtà la decomposizione è già iniziata durante la trasformazione delle molecole che compongono le argille, quella che ho cercato di descrivere nel post sulla "Trasformazione ceramica" (del 25/7/2014) quando, cioè, viene eliminata l'acqua presente nel reticolo cristallino sotto forma di ossidrili (OH); già in quella fase prendono il via mutamenti irreversibili inizia la de-strutturazione degli allumino-silicati dell'argilla il reticolo cristallino subisce una sorta di collasso. La temperatura in cui ciò avviene dipende dal tipo di argilla in quel post avevo fatto l'esempio della caolinite, che forse è quella che più ci interessa, la trasformazione da caolino in metacaolino si compie all'incirca tra 450° e 650°C secondo questa definizione chimica: Al4[Si4O10](OH)8 che diventa (Al2O3•2SiO2) + 4H2O che in alcuni casi si trova scritta così Al4[Si4O10](OH)8 che diventa (Al2SI2O7) + 4H2O Partendo da qui, la decomposizione procede dando l'avvio ad una fase di riarrangiamenti strutturali e reazioni chimiche che producono la trasformazione di alcuni dei minerali contenuti negli impasti originari in nuovi minerali che forniscono alla materia cotta proprietà e caratteristiche peculiari; in questa fase si scompongono i carbonati dei metalli alcalini o terroso-alcalini (es. sodio, potassio, calcio) e alcuni feldspati; ad esempio il carbonato di calcio si scompone negli ossidi di base, quindi ossido di calcio e anidride carbonica secondo questa formulazione CaCO3 che diventa CaO + CO2 l'ossido di calcio aggredisce il silicio e l'allumina prodotti dalla scomposizione del caolino in metacaolino; naturalmente anche il quarzo presente in forma cristallina partecipa a queste reazioni; allo stesso modo si liberano ossidi di sodio o di potassio (Na2O e K2O) e anche questi reagiscono con silicio e alluminio; questa decostruzione produce, inoltre, anidride carbonica (CO2) e altri gas come lo zolfo che devono potersi liberare, il carbonato di calcio e la dolomite, ad esempio, perdono fino al 40% del loro peso durante la cottura, materia che passa in fase gassosa; in caso di monocottura, questi gas devono poter atraversare lo smalto che sta iniziando a fondere (o è già fuso nel caso di smalti a bassa temperatura) e ciò impone una certa attenzione alla velocità di cottura: bisogna dare il tempo al gas di fuoriuscire prima che lo smalto sia completamente maturo, altrimenti c'è il rischio che restino dei forellini (tracce del passaggio dei gas) sulla superficie smaltata; la temperatura di decomposizione dipende da quale elemento è coinvolto (sodio, potassio, calcio o altri), dalla dimensioni dei grani, dalla qualità e dimensione dei cristalli e dalla quantità di carbonati; in linea di massima il processo si compie tra i 650° e i 950°C; solo in via indicativa e senza entrare in formulazioni chimiche, accenno ad un difetto tipico dell'eccesso di calcio nelle argille: si tratta di quello che alcuni chiamano calcinello, in pratica, quando non tutto il calcio reagisce con silicio e alluminio perché in quantità eccessiva o perché è presente in grani molto grossi può accadere che grani, composti da ossido di calcio, restino nel corpo argilloso del pezzo finito e che, soprattutto in ambiente umido, subiscano un processo di alterazione, succede che l'ossido di calcio tende ad assorbire molecole d'acqua e, quindi a rigonfiare provocando il distacco di schegge superficiali. In genere è possibile riscontrare il fenomeno nei laterizi usati in edilizia; qualche volta presentano scheggiature con un puntino bianco al centro, ecco, il puntino bianco è l'ossido di calcio idrato. La ricostruzione della matrice del corpo argilloso e dello smalto avviene utilizzando gli ossidi disponibili dopo la decomposizione. Nei prossimi post vedremo il significato delle miscele eutettiche, il processo di fusione e il successivo raffreddamento con relativa vetrificazione (o cristallizzazione) dei prodotti ceramici. I post recuperati.

20/06/2014 0 Comments quando nel 1938 Lucie Rie arriva a Londra, porta con se un bagaglio enorme: il bagaglio culturale di un'austriaca nata nel 1902. la sua produzione ceramica ne è un'ovvia conseguenza; in Inghilterra entra in contatto con Leach, vista spesso Hamada a St. Ives, collabora con Hans Coper, insomma, partecipa a quel profondo e proficuo scambio culturale oriente/occidente che lì sta avvenendo tra ceramisti; dà il suo contributo allo sviluppo della ceramica del '900 ed è un contributo del tutto originale, diventa una delle più grandi ceramiste della sua epoca. purtroppo non credo di poter pubblicare foto dei suoi pezzi ma vi consiglio di farvi un giro in internet, osservate i suoi vasi, le sue tazze, osservateli a lungo cercando di non pensare al fatto che non potete prenderne una in mano, non potete soppesarla, saggiarne la consistenza sfiorarne la superfice con la punta dei polpastrelli, portarla alla bocca e appoggiare le labbra sul bordo sottile... ops! ... ehm ... limitandovi ad osservare un pezzo di Lucie Rie una tazza, ad esempio, troverete che si tratta di una tazza ti tale eleganza, che a un certo punto sembra smettere di essere tazza per restare solo eleganza. solo di sfuggita, e perché ne sto parlando in questi giorni, vorrei dire che Lucie Rie cuoceva prevalentemente in monocottura; sembra che lo smalto dei suoi pezzi sia totalmente legato col corpo del pezzo da esserne parte integrante e non semplice rivestimento. il tutto con la cosueta superficialità. Da oggi e fino alla metà di settembre inizia un periodo di vacanza o quasi.

Faremo qualche giro, torneremo alle nostre attività consuete, poi ancora un viaggio. Cercherò di non interrompere le pubblicazioni per un periodo così lungo ma, inevitabilmente, non potrò garantire la consueta regolarità. Spero di chiudere il ciclo sulla cottura, questo si. Se viene fuori qualche idea per il prossimo forno ne parlerò; qualche cosa, in effetti, già mi ronza nella testa e poi c'è pure un lavoro che ci è stato commissionato e che vorremmo chiudere agli inizi dell'autunno. Insomma, c'è da fare ma forse allentare con l'attività quotidiana, diciamo di routine, serve a ricaricare le energie e a rinnovare le idee. Quindi, abbiate pazienza. abbiate fantasia abbiate caldo  un vaso o una brocchetta stava in uno scaffale nella stanza che usiamo come laboratorio in campagna, dove c'è il forno era lì da qualche anno ... come passa il tempo! era già biscottata ma quando ho fatto l'ultima cottura (la monocottura) c'era ancora un po' di spazio nel forno e così l'ho smaltata e l'ho tirata dentro. si tratta di un pezzo in gres non ingobbiato il rivestimento è composto da una base sottile in tenmoku karatsu con terra di Tolfa con sovrapposizione di jun sul collo e uno smalto di cenere sulla pancia anche qui lo jun non è venuto come doveva, sembra piuttosto un nuka, perciò, in prima battuta l'ho considerato un pezzo fallito eppure, come spesso capita, lasciato lì qualche tempo e riguardato senza i pregiudizi dovuti alle attese di prima della cottura, rivela una sua serena presenza come un'accettazione di se, senza pretese, amichevole non nasconde le sue umili origini come se fosse il prodotto di una tradizione popolare povera lo terrò o lo regalerò a qualcuno che mostri, nei suoi confronti, sincero apprezzamento. |

AutoriVesuvioLab Archivio

Ottobre 2023

Categorie

Tutti

|

Feed RSS

Feed RSS